A política africana sempre matou os seus profetas com convites para chá

A política africana, desde a alvorada colonial até os regimes pós-independência, especializou-se numa arte perversa: a de calar os seus profetas com convites para chá. O chá, aqui, não é bebida — é o ritual de domesticação. Um convite à mesa do poder onde, sob o pretexto de diálogo, se esvazia a rebeldia e se negocia a dignidade. E ontem, mais uma vez, Moçambique viu repetir-se este ritual secular.

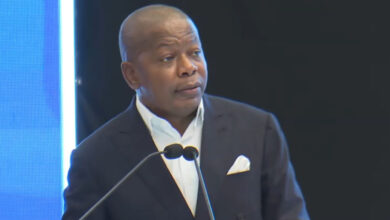

Venâncio Mondlane, o homem que o povo chama de “Presidente do Povo”, voltou a sentar-se com Daniel Chapo. A mesma mesa, o mesmo silêncio, a mesma promessa reciclada nas redes sociais. A mesmíssima frase ensaiada: “Vou tratar de interesses do povo”. Um script previsível, sem uma vírgula de novidade, sem uma palavra de coragem para nomear os mortos das manifestações, os mutilados da repressão ou os órfãos da democracia fraudada.

A Frelimo, fiel ao seu manual de poder, mesmo quando perde, governa. Mesmo sem voto, toma posse. Mesmo sem povo, mantém o palácio. Deixa que o povo se manifeste, reprime, mata, amedronta. E quando a panela social ameaça explodir, oferece chá aos que gritam mais alto. Um diálogo disfarçado de reconciliação, onde o único objectivo é prolongar o controlo e legitimar o ilegítimo. Assim foi em 1992, em 2014, em 2019, 2024 e assim está a ensaiar-se para 2029.

A Frelimo, mesmo quando perde, leva. Perde nas urnas, mas leva nos tribunais. Perde nas ruas, mas leva nas balas. Perde no discurso moral, mas leva nas alianças de bastidores. É um regime que não cede lugar, apenas simula reformas. Não reconhece derrotas, apenas reconfigura a narrativa. A cada eleição, o povo vota — mas é o sistema que escolhe.

O que vemos não é democracia. É o teatro da alternância impossível. Um jogo em que o árbitro, o campo e as regras pertencem ao mesmo time. E quando o povo se cansa e decide levantar-se, como em 2023, o regime liberta a repressão: persegue, mata, aprisiona. Depois, quando sente o cansaço da massa, surge com a velha fórmula do diálogo: “Vamos conversar”, dizem. “Pelo bem da nação”, mentem.

Mas esse diálogo não é sobre reconciliação — é sobre reconfiguração do controlo. Permitir que o povo fale, para melhor silenciar. Ouvir as dores, para transformá-las em pretextos de estabilidade. Fingir abertura, para garantir mais tempo no trono. Sempre foi assim. Quando o povo está de pé, eles chamam para sentar. Quando o povo grita, eles oferecem microfones desligados. Quando o povo morre, eles escrevem comunicados de condolência e avançam com as campanhas.

O povo, esse mesmo povo que sepultou filhos sem caixão e que enterra esperança a cada ciclo eleitoral, perguntou indignado: “E nós? Onde vamos ser presidente?” “Que interesses são esses que não suportam a luz pública?” “Que diálogo é esse onde os nossos mortos não cabem na pauta?”

Nada disso foi respondido. A tradição africana é essa: quando o rebelde começa a incomodar, o palácio o convida. Quando aceita o chá, perde a rebeldia. É o método de sempre: Prometer o novo, repetir o velho. Falar em nome do povo, agir pelos interesses do palácio. Dialogar pela paz, perpetuar o controlo.

Desde os chefes tribais vendidos aos traficantes de escravos até aos líderes nacionalistas cooptados pelos colonizadores, a política africana tem sido um palco de diálogos privados que selam destinos públicos. Samora negociou com os portugueses em 1975, Mandela com De Klerk em 1990. E o povo? O povo ficou à porta.

As decisões sobre as nações africanas foram sempre feitas à sombra de palmeiras, de palácios ou de conferências internacionais onde os filhos da terra não tinham assento. Berlim 1884, Sentem o gosto amargo de Mueda, em 1960, onde o colono prometeu paz e entregou massacre.

Lembram a Paz de Roma, em 1992, que calou as armas, mas manteve os privilégios. Recordam o Acordo de Cessação das Hostilidades de 2014, assinado como segredo de Estado— os acordos mudam de lugar, os protagonistas mudam de nome, mas o método permanece. E as consequências recaem sempre sobre o mesmo: o povo.

Quando a elite política africana se senta para dialogar, raramente é pela paz dos povos. É, quase sempre, pela sobrevivência mútua das elites. Por isso, amnistiam-se assassinos, enquanto se esquecem vítimas. Aliviam-se os carrascos, enquanto se condenam as mães das vítimas a uma dor perpétua. Assim foi na Angola de 2002, no Zimbabwe de 1987, na RDC de Kabila, no Sudão de Bashir, e assim o ciclo continua. Tudo sempre entre homens de fato, atrás de portas fechadas, em nome de um povo ausente.

As amnistias na política africana não apagam o sangue derramado, apenas legalizam o esquecimento.

Venâncio Mondlane não é um político qualquer. Ele carrega o simbolismo de quem desafiou tribunais domesticados, enfrentou partidos militarizados e ousou verbalizar as dores caladas do povo. Por isso, sua aproximação ao palácio não é mero gesto político — é uma ferida aberta na confiança popular.

Ao repetir a mesma mensagem insossa, descontextualizada e sem prestação pública de contas, Mondlane reproduz o velho expediente dos que entram rebeldes e saem domesticados. A história africana sempre teve dois destinos para os insurgentes: ou são mortos, ou cooptados. Arebeldia sempre foi perigosa demais para ser deixada solta.

Mas, se a elite política africana conserva os vícios, o povo africano já não é o mesmo. Os filhos já não são obedientes. Questionam: Pai VM, por que entraste e nos deixaste cá fora? Pai VM, onde está o relatório do encontro anterior? Pai VM, e os nossos mortos, ficam onde?

Esse é o princípio da maturidade política. Um povo que já não se satisfaz com comunicados, que recusa panos quentes e exige relatórios públicos. Um povo que percebeu que quem negocia no escuro prepara traição à luz do dia.

A Frelimo sabe jogar esse jogo. Perde no voto, mas vence no controlo. Toma posse pela força, governa pelo medo. Desativa o protesto com convites. Apazigua a revolta com comissões e ensina os opositores a beber chá. Um sistema que se recusa a deixar o poder e que transforma qualquer aproximação política numa estratégia de sobrevivência. Por isso, cada vez que um líder da oposição é convidado para chá, não é sobre paz — é sobre permanência.

Mas há um elemento ainda mais perverso nesse ritual do chá: ele não serve apenas para domesticar o profeta — ele salva o regime. E em Moçambique, o regime tem nome e sobrenome: Frelimo. Um partido que perdeu a alma revolucionária, mas reteve as engrenagens do poder. Um regime que já não vence nas urnas com legitimidade, mas que continua a governar com a força da máquina.

Mas essa estratégia tem prazo. Porque a África de hoje já não é a de 1884, nem a de 1960. É uma África de órfãos que já não se contentam com amnistias para assassinos e promessas para as vítimas. Que não aceita mais lideranças messiânicas, nem figuras paternas. O povo quer dignidade, quer justiça, quer voz.

A política africana é um ofício cruel: ela não suporta vozes livres. Toda voz que se ergue ou é silenciada, ou convidada para chá. Quem aceita, invariavelmente sai com o gosto amargo da domesticação.

E Venâncio precisa entender isso. Precisa saber que quem aceita chá sem prestar contas ao povo, já não representa o povo. Quem se senta com o opressor sem exigir justiça pelos oprimidos, já não é voz — é eco. E o povo, que lhe depositou fé e esperança, hoje exige mais que palavras.

Exige posições.

Se Venâncio Mondlane quer honrar os mortos, que recuse o chá. Que convoque o povo. Que rompa o ciclo secular da política do silêncio. Se não fizer, será mais um. E o povo, cansado de ciclos viciados, saberá cobrar.

Como advertia Amílcar Cabral: as pessoas não lutam por ideias. Lutam por coisas. E o povo moçambicano luta hoje por justiça real, transparência pública e memória preservada. Se Venâncio quiser fazer história, que leia os ventos da história. Porque quem não ouve o clamor do povo, cedo ou tarde, é varrido por ele.